الاقتصادات العربية في مواجهة الحمائية الترامبية

د. خالد الوزني

تواجه الاقتصادات العربية، كغيرها من الاقتصادات العالمية، مُربِكات السياسات الحمائية التي تهدِّد وتتوعَّد بها الإدارة الترامبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مفاصل يعدُّها البعض مصالح، ويراها الآخرون سياسات ابتزاز اقتصادي.

الكتلة العربية اليوم تُعَدُّ كتلة اقتصادية غير ذات معنى جوهري في التأثير في السياسات العالمية، أو حتى في ذات سياستها الإقليمية. بيد أنَّ تلك الكتلة التي تشكِّل نحو 6% من التجارة العالمية، وأقل من 5% من الاقتصاد العالمي مقاساً بالناتج المحلي العالمي، تكتنز قدرات وإمكانات كامنة ضخمة لا يفصلها عن الظهور سوى اتباع سياسات اقتصادية تكاملية. قد تكون التحديات الترامبية الحمائية سبيلاً حقيقياً لاستخراجها وتأهيلها وإطلاق العنان لها.

الكتلة العربية اقتصادياً تستحوذ على موارد بشرية مشابهة في العدد لما هو متوافر في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنها أفضل في الديمغرافية السكانية، من ناحية التركيبة العمرية. طاقات شابة تتجاوز 60% من السكان، أي إننا أمام دول تتجه نحو قمة الفرصة السكانية خلال السنوات الأربع القادمة، وستستمر حتى العام 2050 على الأقل. وهي الفرصة التي تتحقَّق حينما تكون فيها فئة الأعمار الإنتاجية (16-64) أكبر من فئتي الأعمار الاعتمادية (ما دون 16 عاماً) أو الأعمار التقاعدية (65 عاماً فما فوق). وتستحوذ المنطقة العربية على المخزون الأكبر عالمياً من موراد وممكّنات الطاقة بأنواعها المختلفة الأحفورية والمتجددة والجديدة. فالطبيعة والأرض والسماء تعمل لصالح هذه الكتلة.

وتستحوذ هذه الكتلة على موارد طبيعية، معدنية واستخراجية تفوق الكتلتين الأوروبية والأمريكية. والسؤال الأكبر ما الذي يمنع الكتلة العربية، بهذه المواصفات والاستحواذات، من أن تحقِّق مستوى إنتاج ومساهمة اقتصادية يوازي أو يقترب ممّا هو عليه الوضع في أمريكا وأوروبا، حيث تشكِّلان على التوالي نحو 25% و15% من الاقتصاد العالمي؟ إنها السياسات الاقتصادية المشتتة، والخلافات العربية الإقليمية المُربِكة للمشهد الاقتصادي. فالممكّنات والمعطيات والقدرات أكبر ممّا نراه، وأعظم ممّا لدى الغير.

الكتلة العربية، كاقتصادات، وليس حتى كاقتصاد موحَّد، تستطيع من خلال سياسات تكاملية، ضمن مفهوم سوق مشتركة حقيقية، وليس اتفاقيات عُظمى مشتتة، أن تحقِّق ذلك عبر ثلاث قنوات؛ الأولى زيادة الاستثمارات المشتركة في تحويل المواد الخام إلى صناعات حقيقية، وخاصة المجالات التي يتطلَّبها عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي الجديد، فمواده الخام موجودة، والطاقات الشبابية المطلوبة أكثر من متوافرة.

الثانية فتح أسواق العمل بين الأسواق، عبر قنوات العمل عن بُعد، وقنوات تطوير القوى البشرية، وقنوات العمل الشبابي المشترك في المشاريع الرقمية، ومشاريع البحث والتطوير.

أمّا القناة الثالثة فتتمثَّل في وضع قواعد مشتركة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المنطقة ضمن معادلة توحيد قواعد المنشأ بين دول المنطقة للخروج بمنتجات سوق عربية مشتركة تتوحَّد في إضافات القيمة المُضافة، وإن اختلفت في منشأها الجغرافي.

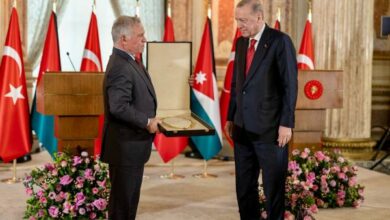

القنوات الثلاث ستجعل المنطقة أكثر جذباً للاستثمارات من داخل المنطقة، وهي مليئة برؤوس الأموال السائبة، ناهيك عمّا سينتج من جذب للاستثمارات الخارجية للولوج إلى الأسواق العربية، أو للإفادة من المصادر والموارد المادية والاستخراجية. السوق المشتركة يمكنها أن تضمَّ الدول العربية مجتمعة، وأن تسمح ببعض الأسواق الناشئة من حولها أن تكون ضمنها، وخاصة السوق الهندي، والباكستاني، والسوق التركي، وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، مثل أوزبكستان، وطاجكستان، وجورجيا.

قد يتحقَّق الحلم إن قرَّرت الدول العربية الخروج من دوامة نزاع المصالح السياسية إلى شمولية المصير العربي الاقتصادي التجاري البحت، وإن وعى صنّاع القرار فيها خطورة تركِ الطاقات الشبابية معطلة للاستقطاب أو للإحباط، خاصة مع وجود ما يقرب من 15 مليون عاطل عن العمل، وتواجد نحو 50% من الطاقات السكانية على مقاعد الدراسة أو أسِرَّة الطفولة، وهي طاقات بشرية كامنة قادمة، تدريجياً وحتى العام 2050، إما إلى سوق العمل والإنتاج، أو سوق الانتظار، والإحباط، والهجرة، والضياع لا سمح الله.

هذه قواعد إنذار مُبكِّر، تتطلَّب قرارات جمعية عربية شمولية قبل فوات الأوان.

أ.د. خالد واصف الوزني

أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

[email protected]